Gut so: Jede Menge heiße Luft

Wärme spielt eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Sie wird sowohl zur Heizung unserer Gebäude benötigt, aber auch als Prozesswärme in der Industrie. Und: Wärme kann sehr kostengünstig gespeichert werden.

Darüber hat Ulf Herrmann bei der jüngsten Ausgabe des HC-H2 Brainergy Park Connects gesprochen. Er ist Professor für Regenerative Energien und leitet das Solar-Institut Jülich an der Fachhochschule Aachen. „Warm, wärmer, am wärmsten.“ So hat er seinen Vortrag vor den Anrainern und Interessenten des innovativen Gewerbeparks Brainergy Park genannt. Das Solar-Institut ist selbst Anrainer, es betreibt die Anlage multiTESS im Park. Und bei der geht es um jede Menge heiße Luft.

Power2X, oder Power-to-X heißen die Speicherverfahren für Energie, die das Energiesystem der Zukunft neben Batterien stützen. Denn der Mensch muss einen Teil der Energie speichern, die gewonnen wird, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, damit er genug davon hat, wenn zu wenig produziert wird. Energie, also Power, wird in X verwandelt. X kann viel sein: Verschiedene Gase wie Wasserstoff und seine Derivate beispielsweise.

„Wärmepumpen rufen auch einen Strombedarf hervor, der von der kommunalen Wärmeplanung oft nicht erfasst wird. Das ist notwendig, deswegen betrachten wir diesen Punkt.“

Prof. Ulf Herrmann

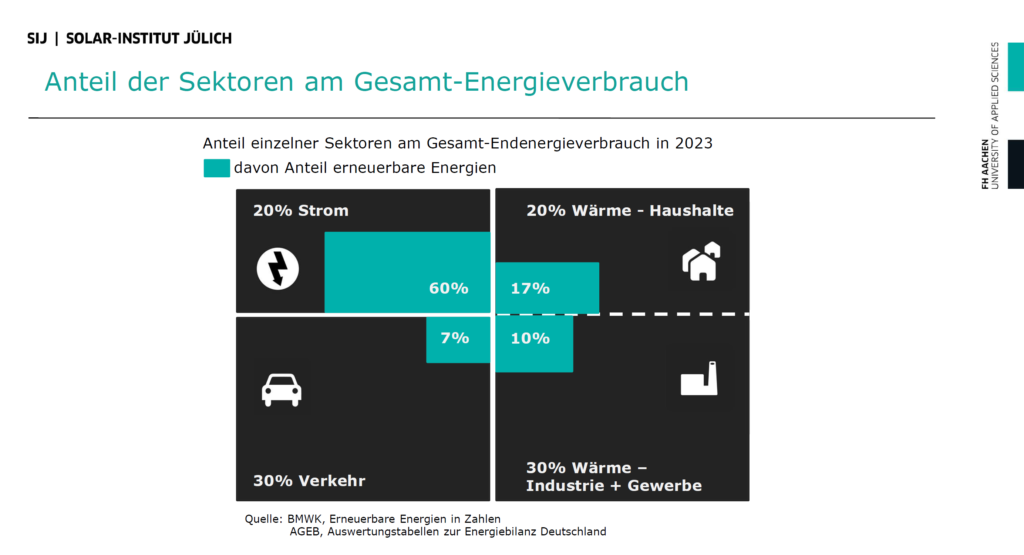

Oder eben Wärme. Darüber hat Ulf Herrmann vom Solar-Institut Jülich bei der jüngsten Ausgabe des Connects gesprochen. Der Mensch braucht in Zukunft verschiedene regenerative Energiequellen und entsprechend unterschiedliche Speicher. Der Weg ist dabei noch weit, wie Ulf Herrmann anhand einer Darstellung erklärt. Die zeigt den Gesamt-Energieverbrauch in Deutschland für das Jahr 2023, unterteilt in die Sektoren Strom, Wärme für Haushalte, Verkehr und Wärme für Industrie und Gewerbe. 60 Prozent des Stroms stammt demnach in Deutschland aus erneuerbaren Quellen. Die Tendenz ist seitdem weiter steigend. Insgesamt über alle vier Sektoren betrachtet liegt der Anteil der erneuerbaren Energie in Deutschland bei 20 Prozent.

Das 1992 gegründete Solar-Institut ist ein interdisziplinäres Team, das aus 50 Mitarbeitenden besteht. Es arbeitet an Wärmeversorgungslösungen und betrachtet dafür Wärme auf einer Temperaturskala von 0 bis 1200 °C.

Eiskalt, beziehungsweise im Bereich zwischen 0 und 15 °C , ist das Projekt InnoFlaG ausgelegt. „Wir betrachten hier einen Bereich, für den es noch vergleichsweise wenige Modelle gibt, nämlich oberflächennahe Geothermie“, erklärt Ulf Herrmann. Wärmepumpen für die Versorgung von Häusern seien in diesem Bereich die zentrale Technologie. Gespeist werden können sie unter anderem aus Strukturen nahe der Oberfläche, für die keine Tiefenbohrungen gemacht werden müssen.

Das Ziel: Effiziente Quartiere als Gesamtsystem betrachten

Etwas wärmer, nämlich im Bereich von 60 bis 90 °C, wird es im Projekt Open District Hub, das das Solar-Institut in Zusammenarbeit mit Fraunhofer IEG bearbeitet. Im Zentrum der Betrachtung steht wieder die Wärmepumpe, die komplexere Systeme wie Wohnquartiere oder größere Einheiten versorgen soll. „Wärmepumpen rufen auch einen Strombedarf hervor, der von der kommunalen Wärmeplanung oft nicht erfasst wird. Das ist notwendig, deswegen betrachten wir diesen Punkt“, erklärt Ulf Herrmann. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten an Planungs- und Simulationswerkzeugen, die Strom, Wärme und Mobilität in Quartieren ressourceneffizient und sektorenübergreifend managen können.

Höhere Temperaturbereiche bis zu 420 °C können die Solarkollektoren bereitstellen, die beim Projekt Editor zum Einsatz kommen. Die gebogenen Parabolrinnenkollektoren bündeln das Sonnenlicht auf einen Punkt im Inneren und erhitzen so ein dort befindliches Medium. Solche Systeme werden bislang meistens in solarthermischen Kraftwerken eingesetzt, jetzt sollen sie auch Wärme liefern und speichern können. Dafür kommt ein thermischer Betonspeicher zum Einsatz. Die gesammelte Wärme wird also nicht sofort komplett genutzt, sondern für einen befristeten Zeitraum, beispielsweise bis zum nächsten Morgen, gehalten. Bei einem Getränkehersteller auf Zypern kommt diese Technologie aktuell zum Einsatz. „Das ist aber auch für Deutschland vorstellbar“, schildert Ulf Herrmann. „So können wir den Energiebedarf auch schon decken, bevor die Sonne aufgegangen ist.“

Energieangebot und -nachfrage entkoppeln

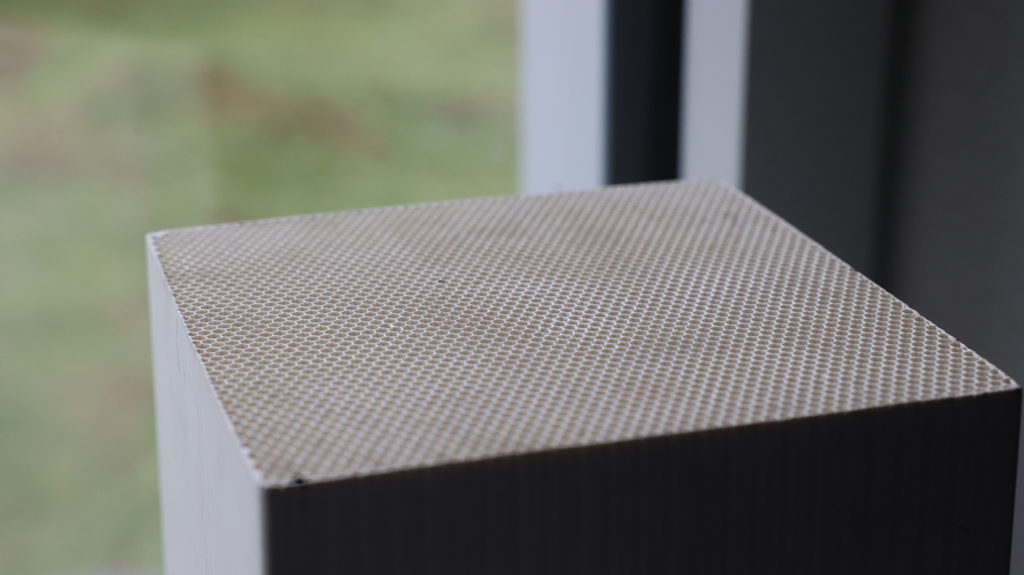

Ein innovatives neues Heizsystem nutzt grünen Überschuss-Strom, um damit die Luft auf bis zu 1000 °C zu erhitzen. Das ist ungewöhnlich heiß, üblich sind Temperaturen von etwa 750 °C. „Das Ganze funktioniert im Prinzip wie ein überdimensionaler Föhn“, erklärt Ulf Herrmann die Anlage mit einfachen Worten. Die heiße Luft wird anschließend an einen von vielen feinen Kapillaren durchzogenen Keramik-Korpus abgegeben und gespeichert.

Auf der Projektseite wird der Zweck der Anwendung so beschrieben: „Die gespeicherte Energie kann entweder als grundlastfähige Wärme – das heißt rund um die Uhr von 50 °C bis 1000 °C – oder in bestehende Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen zur bedarfsgerechten Erzeugung von Strom und Wärme abgegeben werden.“ So wird die Verfügbarkeit der Energie von der schwankenden Produktion aus Sonnen- und Windkraft entkoppelt. „Nach einem Tag können wir 90 Prozent des investierten Stroms aus der gespeicherten Wärme wieder abrufen. Bei längeren Speicherdauern nimmt der Wirkungsgrad ab.“

Simulativ begleitet das Solar-Institut Jülich ein zweites weithin sichtbares Projekt im Brainergy Park. Die Synhelion Germany GmbH erzeugt mithilfe einen sogenannten Heliostatfeldes, dessen Reflektoren auf den Reaktor eines Solarturms gebündelt werden, Temperaturen von über 1200 °C. „Synhelion produziert Solartreibstoffe, um nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Wir produzieren solaren Flugzeugtreibstoff, Diesel und Benzin, die fossile Brennstoffe direkt ersetzen können“, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Das Solar-Institut Jülich begleitet das Projekt im Rahmen des Vorhaben TwinSF, in dem es einen digitalen Zwilling der Anlage entwickelt. „Wir wollen simulieren, wie die Anlage am effizientesten geregelt werden kann. Dafür werden Modelle benötigt, die in Echtzeit das zukünftige Verhalten der Anlage berechnen und eine optimierte Betriebsführung ableiten können“, beschreibt der Leiter des Jülicher Solarinstituts das Vorhaben, das dabei helfen soll, die bereits fertiggestellte Anlage weiter zu optimieren. Daraus wollen die Partner für den Bau größerer Anlagen in ertragreicheren Regionen lernen.